新华网上海7月15日电 在上海这座社会主义现代化国际大都市的红色脉搏中,虹口区四川北路街道正以“人文赋能”为笔,在历史文脉与现代治理的画卷上绘就一幅独特的“双面绣”。2025年,四川北路街道聚焦服务经济、城市更新、文化赋能、党建引领四大工程,将百年历史底蕴转化为推动高质量发展的强劲动能,让老街区焕发新生机。

人民城市人民建:织就高品质生活网络

在以四川北路为纵轴,虬江路、衡水路、武进路为横轴形成的“丰字型”片区,一场城市更新的场景蝶变正在进行中。

作为虹口区第一批示范城市建设项目,四川北路“丰字型”区域更新项目于2025年初启动实施。为确保落实“高标准完成四川北路'丰字型'示范城市建设项目”的总体要求,四川北路街道树立“更新+运营+治理”的一体化理念,通过“政府+市场”的双向驱动,坚持文旅商体展深度融合,围绕“新文艺,让青年回归”的主题,系统集成升级优化区域人居环境、历史建筑、商务空间、消费场景、文化载体、道路交通、绿化景观、城市家具等,促进四川北路地区空间结构优化、功能完善、文脉赓续、品质提升,着力打造城市更新示范样本。

此外,在山阴路历史文化风貌区的保护和利用中,四川北路街道秉承“修旧如旧”原则,对优秀历史建筑、里弄房屋实施了系统性修缮,不仅复原了石库门建筑的海派风貌,更通过“三香弄堂”机制——茶香议事、书香文明、花香美丽——让居民成为社区更新的主体。

而作为城市更新工程的重要抓手,四川北路街道还创新“社区环境体验官”机制,聘任文化学者、居民代表担任“体验官”,通过“走读式”巡查推动街区微更新。

可以说,在四川北路街道,城市更新不是简单的“穿衣戴帽”,而是要通过功能重塑让历史建筑“活”起来,让居民生活“美”起来。

从“鲁迅小道”到“数字会客厅”:红色文化地标群呼之欲出

四川北路街道作为虹口“文化三地”的重要承载区,深挖鲁迅等文化名人资源,构建起了“一核三轴多节点”的红色文化生态。2025年,随着“鲁迅存书室数字会客厅”的建成,红色文化再添重磅拼图。

这里,不仅是藏书室,更是思想的会客厅。据介绍,会客厅集全息投影、互动触屏于一体,还原了鲁迅1933年在此藏书6000册的场景。值得期待的是,未来,观众或可在此“翻阅”数字版《鲁迅藏书目录》,通过AR技术让观众“走进”鲁迅的社交圈——内山书店的购书记录、木刻讲习会的学员名单,左联会议的原始档案,在虚实交织中构成一部立体“鲁迅百科”。

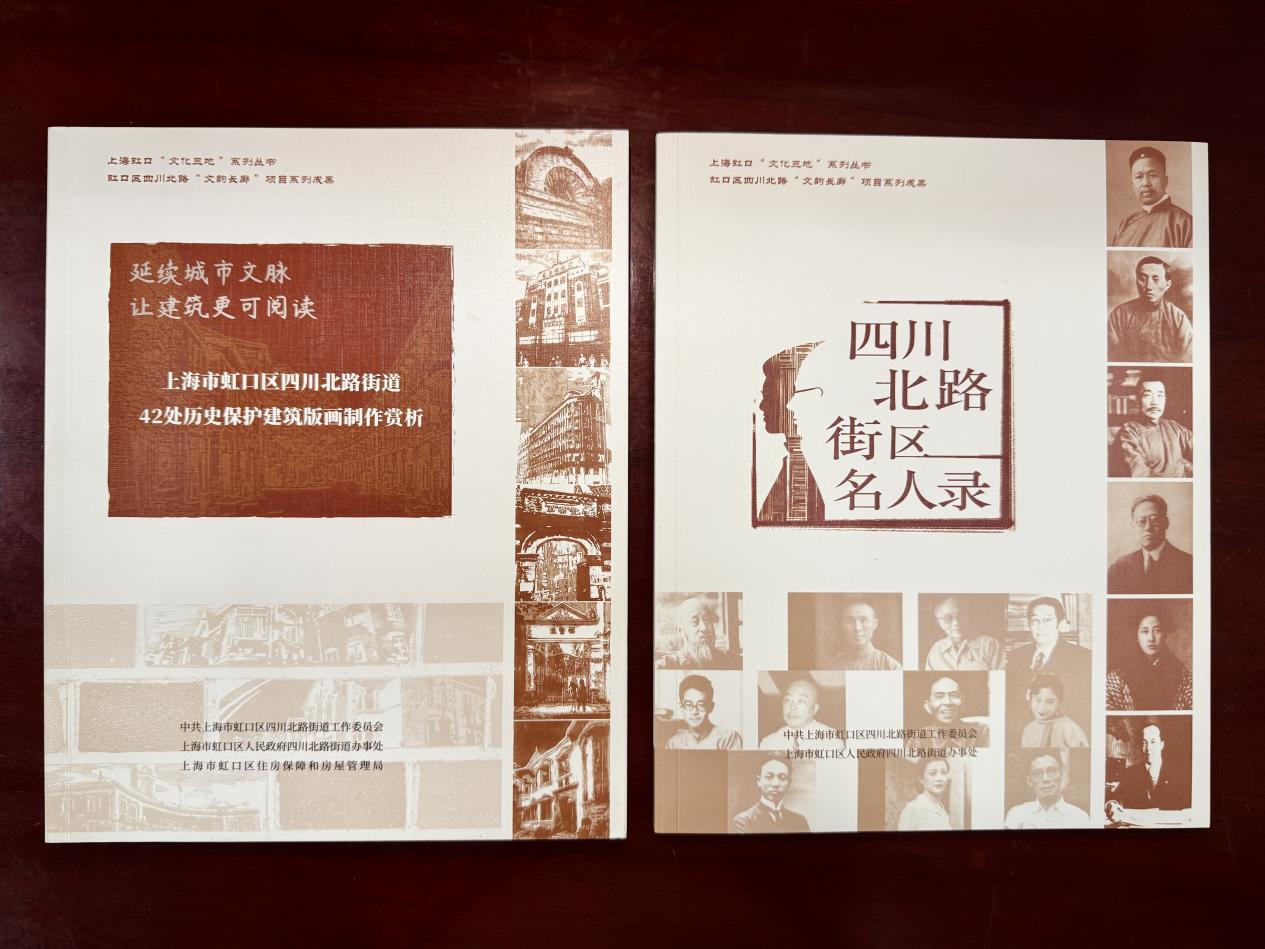

据四川北路街道党群办介绍,为全力推动“文化三地”建设,街道于2023年开始推出四川北路“文韵长廊”系列项目,编辑制作了《上海市虹口区四川北路街道42处历史保护建筑版画制作欣赏》,2024年继续推出了“文化三地”系列丛书《四川北路街区名人录》,2025年发布了《四川北路街道廉洁文化地图》,打造“弄堂可阅读”Citywalk路线。

与之呼应的“鲁迅先生的15分钟生活圈”,曾获得2024年度“15分钟社区生活圈” 优秀案例评选的卓越创新奖(一等奖),同时通过网络公开投票还被评选为市民最喜欢优秀案例。据介绍,“鲁迅先生的15分钟生活圈”将景云里、拉摩斯公寓、大陆新村等旧居串联成文化动线。在1927·鲁迅与内山纪念书局,市民可参与“鲁迅的朋友圈”剧本杀,扮演许广平、内山完造等历史人物;在木刻讲习会旧址,非遗传承人将指导青少年制作版画,让“新兴木刻运动”精神薪火相传;在爱思儿童公园,融入鲁迅等名人语录、家风家训,将廉洁文化和中华优秀传统文化融廉入景、润廉于心。这些创新举措与“通过‘传承’推动‘文化+城市故事’”的要求高度契合。

文化赋能还延伸至社区治理之中。在今潮8弄北广场改造中,海派文化与商业休闲空间有机融合,打造出可阅读、可漫步、有温度的街区新地标。这种文化治理模式,也正是对“通过‘涵养’驱动‘文化+城市精神’”理念的生动诠释。

影视IP赋能:打造城市文化消费新场景

2025年上海国际电影节期间,电影《酱园弄·悬案》取景地乍浦路成为现象级文旅IP。四川北路街道抓住机遇,积极参与由虹口区牵头打造的“影视+文旅+商业”跨界融合场景:居民凭票根可享鲁迅故居讲解折扣,在今潮8弄参与“民国服饰体验”,乘坐定制巴士重走“鲁迅小道”。

与此同时,四川北路街道利用群众电影院等历保建筑修缮成果,依托“乍浦路影视风貌街”等电影文化IP,充实影视文化载体,推动演艺产业发展,吸引文化产业落户。未来,这片历史街区将蝶变沉浸式文化消费场景。

文化是最大的流量入口。结合 “通过'转化'跃动'文化+城市治理'”的要求,四川北路街道将鲁迅文化周、四川北路演艺新联盟等品牌活动与治理创新相结合,打造“白天观展、夜晚看戏、全天消费”的文旅生态链。其中,在四川北路演艺新联盟期间,多伦路统战文化街区的公共艺术空间既成为演出场地,也将作为市民休闲场所,实现文化资源与治理需求的双向赋能。

值得关注的是,目前四川北路街道正完善历史文化资料库,计划以《四川北路街区名人录》为基础,开发制作系列短视频,并通过“虹口川北”新媒体矩阵增强传播力。

“多格合一”:破解基层治理难题

面对老城厢复杂的治理需求,四川北路街道运用“多格合一”党建引领网格治理模式,通过将党建、警务、市容、营商等纳入网格整合为“全要素网格”,建立并完善“未诉先办、接诉即办、协同快办、跟踪督办”的“四办”机制,有效推动一批“三跨”疑难问题解决。

由党员骨干、商户代表组成的“门责自律联盟”主动参与街区管理,通过“市容+小餐饮开业指导”服务,帮助沿街店铺完成合规化改造。同时,针对里弄房屋违建顽疾,创新“城管+物业+检察院”协同治理机制,运用全市首例破坏承重结构行刑衔接案例的司法经验,对风险隐患建筑实施系统整治。在尚未成立业委会的老旧小区,试点“应急启动维修资金”机制,通过区房管局指导、居民代表监督,确保民生急事“不过夜”。

在物业治理领域,四川北路街道以“擦亮'品质物业'品牌”为目标,坚持党建引领,推动“三驾马车”协同发力,全面强化业委会规范履职。建立“品质物业”考核评价办法,将“粗放型”物业管理升级为“精细化”物业服务。走出16个居民区直管公房物业一体化的新路径,探索形成3个居民区实行区域物业一体化的新模式,凝练总结党建引领“物业+”工作法、弄委会“六事”工作法等一批有益经验。推动物业服务水平提档升级,达到物业服务质量、物业服务费、居民群众对物业服务满意度的“质、价、度”的“三个提升”。

从城市更新到红色文化创新,再到“多格合一”治理探索,四川北路街道正以人文为核、科技为翼、治理为基,走出一条老城区高质量发展的新路径。正如四川北路街道宣讲团成员瞿俊所言:“这里的每一块砖瓦都藏着故事,我们的使命就是让历史说话,让文化赋能,让居民共享'城市,让生活更美好'的温暖现实。”

在这片承载着红色记忆与海派基因的土地上,人文赋能激活了城市更新的“密码”,四大工程重塑着基层治理的“基因”。让文化人才“动”起来,让历史遗迹“活”起来,让海派地标“火”起来,四川北路街道,正以全新的姿态协同发力,让百年老街区在时代浪潮中焕发出历久弥新的生机。

出品:王永前 姜微

策划:杨金志

监制:潘旭 方为

统筹:朱翃

记者:郑钧天 许超

视频制作:徐昌敏 张千石 尹骏逸

鸣谢:虹口区委宣传部

新华网 新华社上海分社联合出品